Publié grâce au soutien

du Ministère de la Culture

du Département du Lot

SOMMAIRE

1 – Sépultures du Néolithique final : la Grotte de Jean à Montsalès (Aveyron)

2 – Grotte du Péchialet, Groléjac, Dordogne, une stèle paléolithique à proximité de la grotte de Cougnac, Lot

3 – Un nouveau fossé néolithique sur l’éperon du coteau du Gros Noyer à Fontenay-le-Comte (Vendée)

4 – Les apports de l’archéologie du bâti dans l’étude des phasages architecturaux des monuments mégalithiques : le cas du dolmen n°10 du Pech (Bruniquel, Tarn-et-Garonne)

5 – Un dépôt de céramiques du second âge du Fer découvert sur le site du Pré Neuf à Lubersac (Corrèze)

6 – Les bâtons percés des sites magdaléniens de la vallée de l’Aveyron

7 – Aux premiers feux du monde : comment l’approche mytholinguistique permet-elle d’interpréter certains vestiges archéologiques ?

Résumé des auteurs

Sépultures du Néolithique final : la Grotte de Jean à Montsalès (Aveyron)

La Grotte de Jean est située dans une petite combe sèche de la partie aveyronnaise du Causse de Limogne. Une opération de sauvetage a été réalisée en 2023. Ses résultats dépassent largement la découverte de quelques vestiges humains. C’est une petite cavité d’environ 2,2 m de profondeur, 1 m de largeur moyenne, et 0,8 m de hauteur maximale. Elle se trouve au pied d’une petite falaise, et est aujourd’hui associée à 2 murettes parallèles qui forment un « chemin creux » y donnant accès. Cette cavité a fait l’objet d’au moins une excavation moderne, mais non documentée. Les neuf individus recensés n’y ont pas été déposés simultanément. La parure et le mode d’utilisation du sépulcre, tout à fait similaires à ceux des dolmens environnants, invitent à proposer une attribution au Néolithique très final (ex Chalcolithique), ce qui est confirmé par une datation au carbone 14. Que révèlent les différences entre les dépôts de la grotte de Jean, les sépultures de la grotte de Foissac et celles des 24 proches dolmens connus en rive gauche du Lot, dans un rayon d’environ une heure de marche ? Même s’il est délicat de parler de pratiques funéraires strictement concomitantes, la juxtaposition de modes d’inhumation différents mérite d’être abordée en termes culturels.

Résumé des auteurs

Grotte du Péchialet, Groléjac, Dordogne, une stèle paléolithique à proximité de la grotte de Cougnac, Lot

Deux grottes ornées distantes seulement de quelques kilomètres, la grotte de Péchialet en Dordogne et Cougnac dans le Lot, qui offrent des similitudes étonnantes, des stèles et des signes identiques. Voilà un lien entre Périgord et Quercy qui mérite une attention particulière.

Résumé des auteurs

Un nouveau fossé néolithique sur l’éperon du coteau du Gros Noyer à Fontenay-le-Comte (Vendée)

Un diagnostic archéologique réalisé dans le cadre d’un projet de permis de construire a mis en évidence un fossé néolithique interrompu, de près de 3 m de large à son niveau d’apparition et profond d’1,25 m. Sa longueur au sein de l’emprise doit avoisiner une dizaine de mètres. Le comblement principal consiste en un « éboulis sec », vestige d’un rempart en pierres sèches. Le mobilier archéologique découvert au fond de la structure comporte de nombreux restes de faune, de rares coquilles marines, une industrie lithique peu abondante et de la céramique. Après assemblages de tessons, deux profils de vases ont pu être reconstitués. Un grand récipient à rupture de pente muni au minimum d’une préhension rappelle certaines productions Matignons, culture du Centre-Ouest de la France se rapportant à une étape ancienne du Néolithique récent, ce que confirme une datation radiocarbone sur un os prélevé en fond de fossé.

Résumé de l’auteur

Les apports de l’archéologie du bâti dans l’étude des phasages architecturaux des monuments mégalithiques : le cas du dolmen n°10 du Pech (Bruniquel, Tarn-et-Garonne)

Les nouvelles techniques d’observation des architectures mégalithiques, notamment issues de l’archéologie du bâti, permettent d’analyser les monuments avec un regard renouvelé, en identifiant les différentes phases architecturales et les étapes de construction propres à chaque séquence. Appliquées au dolmen n°10 du Pech, situé à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), ces méthodes ont permis de réinterpréter le phasage architectural du monument à partir des données issues des fouilles anciennes de R. Guicharnaud. L’analyse révèle une succession complexe de transformations : un premier cairn quadrangulaire parementé aurait été érigé lors d’une première phase de construction, avant d’être partiellement démonté pour permettre l’accolement d’une seconde structure lors de la phase suivante. Cette continuité architecturale, soigneusement planifiée, traduit une volonté manifeste de réutilisation du site. La dernière phase se caractérise par la mise en œuvre d’une structure de condamnation composée de blocs inclinés, désormais bien attestée dans le Quercy, et qui scelle symboliquement le monument. L’étude de ce cas renforce l’hypothèse d’une dynamique évolutive propre aux dolmens caussenards, marquée par la superposition de projets successifs et par des phasages architecturaux complexes. Elle offre ainsi de nouvelles perspectives sur les intentions des bâtisseurs et sur l’histoire des monuments mégalithiques du sud-ouest de la France.

Résumé des auteurs

Un dépôt de céramiques du second âge du Fer découvert sur le site du Pré Neuf à Lubersac (Corrèze)

Un contexte isolé de dépôt de céramiques du second âge du Fer a été identifié à l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé sur un projet d’aménagement à Lubersac (Corrèze). Composé de cinq céramiques, le dépôt est apparu à 0,60 m de profondeur au sein des colluvions limono-argileuses. Les récipients céramiques ont vraisemblablement été déposés dans une fosse aux limites inconnues, fermée par un couvercle en matériau périssable. L’originalité du dépôt de Lubersac tient à la fois de l’assemblage et de son organisation. Ce dépôt associe des récipients en céramique commune qui témoignent d’usages différents, ce que confirment les analyses biochimiques. Plusieurs interprétations du dépôt (potentielle sépulture à inhumation avec des vases d’offrandes ou réserve de denrées alimentaires ou dépôt votif isolé ?) sont examinées en conclusion de l’article. De manière générale, l’absence de données tangibles émanant de ce contexte rend toute interprétation délicate et les faits les plus objectifs ne permettent pas de tirer des conclusions définitives.

Résumé de l’auteur

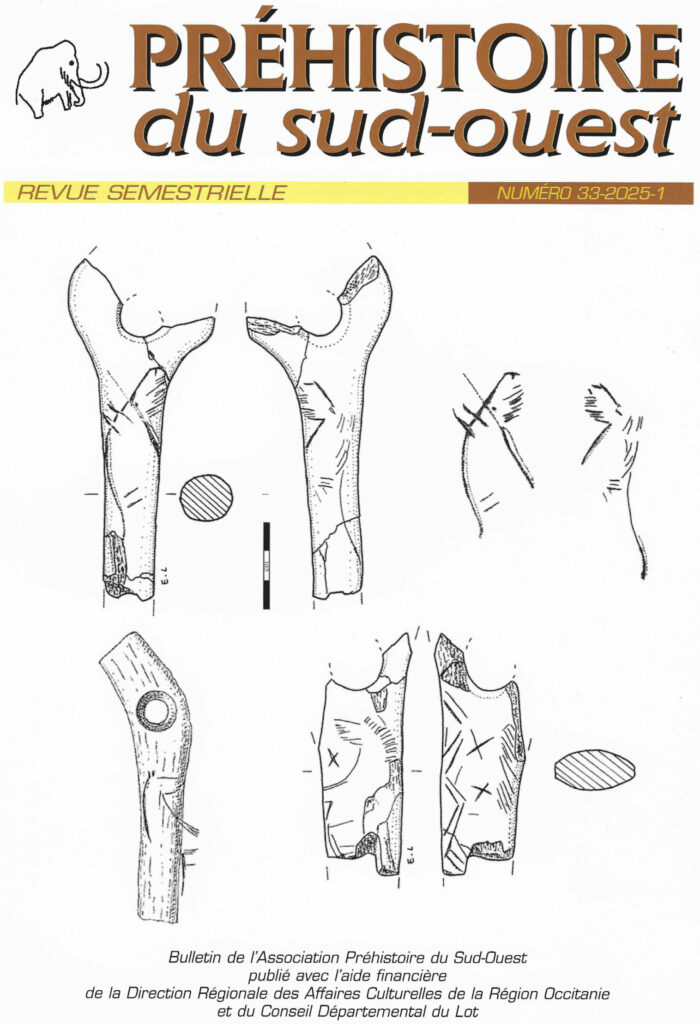

Les bâtons percés des sites magdaléniens de la vallée de l’Aveyron

Les six sites magdaléniens majeurs de la vallée de l’Aveyron, entre Saint-Antonin-Noble-Val en amont et Bruniquel en aval ont livré 118 bâtons percés (dont 110 sont conservés) qui se répartissent du Magdalénien inférieur récent au Magdalénien final. Leur étude permet de montrer l’originalité de certains sites, ainsi que la présence, ou l’absence, de relations entre les sites, selon la phase (ou les phases) à laquelle ils appartiennent. Des relations plus lointaines apparaissent également avec le Périgord, les Pyrénées mais aussi avec la République tchèque.

Résumé de l’auteur

Aux premiers feux du monde : comment l’approche mytholinguistique permet-elle d’interpréter certains vestiges archéologiques ?

Cet article explore les liens entre culture, mythologie et linguistique à travers les premiers usages du feu par Homo sapiens. L’étude montrera notamment l’existence de sons et de colexifications associés de façon non aléatoire aux mots désignant la « cendre » et le « feu », ainsi que l’existence d’une double mythologie paléolithique, permettant de remonter aux premières conceptions du feu d’Homo Sapiens.

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses élus, et la direction du centre du Pech-Merle de leur soutien sans faille.