La Préhistoire au congrès national de la Fédération Française de Spéléologie

Le congrès annuel de la FFS (Fédération Française de Spéléologie) s’est déroulé cette année dans notre Sud-Ouest, aux Eyzies de Tayac (Dordogne).

Donc : la Préhistoire était forcément au rendez-vous.

Quand on pense au lien entre spéléologie et préhistoire, on pense aux grottes bien sûr, mais surtout aux découvertes de gisements archéologiques faites dans des grottes, lors de recherches ou de désobstructions par des spéléologues.

Mais on ne pense pas à ce lien, tout aussi important, qui est celui de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale. Et on en a eu deux exemples frappants, majeurs, présentés lors de ce congrès, avec les interventions de L. Barriquand sur les états biologiques des parois des grottes, et de D. Genty sur la recherche des anciens climats par l’étude des stalagmites.

Des recherches de pointe, menées par des spéléologues karstologues, et dont les résultats sont indispensables à la connaissance de notre préhistoire.

Deux jours durant, deux séries de conférences étaient présentées en parallèle. L’une d’entre elles, qui présentait neuf séquences (8 conférences et 1 film), se déroulait au Musée National de Préhistoire, sur le thème de :

𝙇’𝙊𝙙𝙮𝙨𝙨𝙚́𝙚 𝙚́𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙪 𝙠𝙖𝙧𝙨𝙩, 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙚́𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙣𝙤𝙨 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙨.

Deux conférences ont clairement abordé l’aspect économique : celle de V. Jantes et celle T. Pélissié ; et une troisième, celle de M. Dachary, l’a effleuré, tant sous l’aspect moderne de l’exploitation touristique, que sous l’aspect préhistorique de l’exploitation de gîtes de silex.

De l’usage des termes

Odyssée

Soit : l’histoire de l’Homme et du karst est une longue histoire (très longue), et un peu mouvementée. Mais pas vraiment une aventure. Et il n’y a rien d’épique.

À utiliser des termes, (en abuser ?), à des fins louables de promotion : ne les dénature-t-on pas, ne les appauvrit-on pas ?

NOUS AVONS ÉCOUTÉ

La grotte des Furtins, des utilisations et des intérêts multiples du Paléolithique moyen au XXIe siècle

Une présentation de Lionel Barriquand.

Reprise de l’annonce de la conférence.

La grotte des Furtins (Berzé-la-Ville, sud-Bourgogne) a été fréquentée par des groupes humains préhistoriques. Les premiers y ont laissé quelques outils en silex caractéristiques du Paléolithique moyen, ainsi que des fragments de chaille qui semblent avoir été utilisés de manière opportuniste. Il s’agissait probablement de Néandertaliens. Des ours des cavernes profitaient aussi de la cavité pour hiverner. Plus tard, des Homo sapiens s’y installent avec leurs outils magdaléniens en silex, en os et en ivoire. Au cours de l’Antiquité la cavité est divisée en deux parties par la construction d’un mur monumental, dont on ignore la fonction. Durant le Haut Moyen-Âge elle est utilisée comme bergerie jusqu’à ce qu’une partie de sa voute s’effondre. Toutefois elle enregistre encore une présence humaine au cours du 16e siècle. Était-elle alors utilisée comme refuge ?

Vers 1860-70, H. de Ferry (un des précurseurs de la Préhistoire) l’achète. En 1938-1939, la spéléologie se démocratise. Les membres de la section du Club Alpin de Mâcon y pratiquent cette nouvelle activité. De 1945 à 1948 A. Leroi-Gourhan y établit son école de fouille, avec des travaux d’envergure, pluridisciplinaires, qui mettent en place les fondements de l’équipe scientifique qui l’accompagnera pendant plusieurs décennies. Dans cette cavité, il est un des tout premiers en France à coordonner les éléments des sols d’occupations dans les trois directions de l’espace.

En 2018 une approche scientifique multidisciplinaire de la cavité débute (ré-étude des collections, étude des archives, topographie, géophysique, biospéléologie, datations…). Les membres de l’équipe qui se constitue utilisent la grotte comme un laboratoire pour faire avancer les connaissances sur la cavité mais aussi tester de nouvelles techniques afin de mieux appréhender les évolutions du milieu souterrain dans le temps. En 2024, la grotte des Furtins fait l’objet d’un arrêté de zone de protection de biotope.

Après une présentation classique de la grotte des Furtins, qui est bien loin de notre Sud-Ouest, L. Barriquand, à notre surprise, a obliqué sur un autre sujet :

Les états de surface des parois rocheuses des grottes. L’étude des films biologiques qui les recouvrent. L’étude des bactéries qu’on y retrouve ; l’étude de leurs impacts sur la roche et sur les pigments préhistoriques.

Un sujet absolument essentiel pour la conservation des grottes ornées.

Par ricochet, un sujet important pour l’étude de l’art pariétal.

Peut-être va-t-on commencer à comprendre comment vieillissent les parois gravées et les peintures paléolithiques.

On était là à l’avant-garde des recherches.

Grotte des Furtins. L. Barriquand & al. : « Au fond de la cavité une grande coupole a été occupée par les chiroptères. Ses parois sont couvertes d’hydroxylapatite (croûtes noires) issues de la réaction des phosphates du guano et du calcium du calcaire. »

La connaissance des processus fins qui affectent les surfaces des parois ornées est indispensable pour la conservation mais aussi pour la recherche sur l’art pariétal.

Abri de Lagrave (46). Ces algues vertes qui recouvrent les gravures magdaléniennes (une femme de type « Gönnersdorf » poursuivant un aurochs), sont-elles une menace à leur conservation, détruisent-elles la roche incisée ?

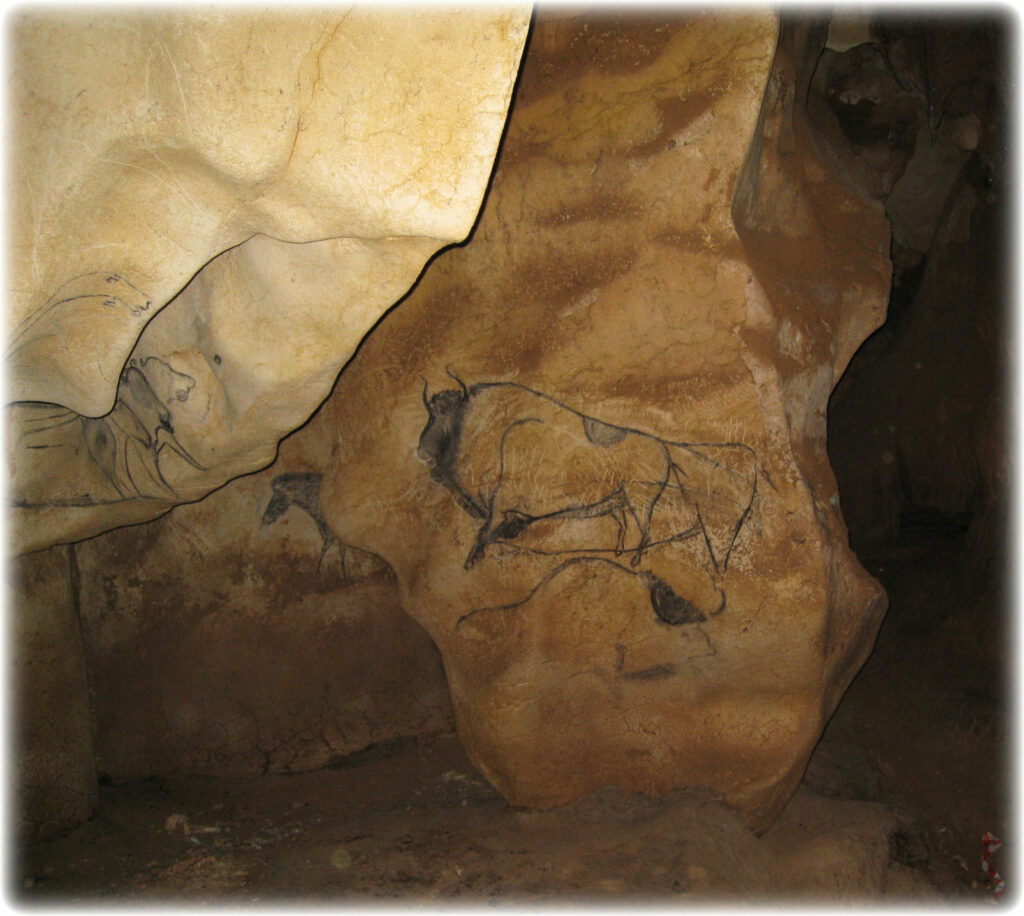

Un panneau orné aurignacien de la grotte Chauvet (07). Il est aujourd’hui presque indéchiffrable. Usés ? Effacés ? Estompés ? Décomposés ? Quels processus (physiques … chimiques … biochimiques) produisent le vieillissement naturel de ces dessins ?

Grotte des Escabasses (46). Ce probable cheval magdalénien a perdu sa tête. En cause : les chauves-souris : les processus biochimiques qui ont produit le grand lessivage blanc, ainsi que le dépôt d’hydroxylapatite (A) commencent à être connus. Mais quelles sont les raisons des disparités de conservation des tracés ? Pourquoi le ventre est-il plus clair que le dos ? Pourquoi les traits conservés paraissent-ils hachés et pas continus ? Comment le pigment s’est-il « évaporé » ? Des éléments de réponse seront certainement apportés par la compréhension des biofilms et de l’activité bactérienne sur la surface de la roche et du pigment.

En finir avec le « mondmilch »

Mondmilch veut dire « lait de lune ». – Comment, dans notre microcosme de passionnés, ce nom a-t-il conquis la planète ? – D’abord parce qu’il est utilisé depuis le 19ème siècle. – Aussi peut-être parce qu’il porte humour et poésie. – Ce nom charmant a perturbé la connaissance des grottes depuis un siècle. – La méconnaissance de sa nature a conduit à grouper sous un nom unique des choses différentes, qui n’avaient que quelques similitudes d’aspect apparent. – Ses modes de formation sont totalement différents. – Il s’agit parfois de dépôts, parfois de décompositions. – On aurait pu appeler ça les roches molles.

Concilier spéléologie et enjeux archéologiques : la convention entre le ministère de la Culture et la Fédération Française de Spéléologie

Une présentation de Xavier Margarit.

Reprise de l’annonce de la conférence.

La spéléologie et l’archéologie partagent un intérêt commun pour le monde souterrain. Nombreuses en France sont les grottes, notamment préhistoriques, parmi les sites archéologiques les plus renommés, et plusieurs découvertes de ce type ont été réalisées par des spéléologues. Les cavités naturelles, en effet, présentent la particularité d’offrir des conditions remarquables pour la conservation de vestiges sur de longues périodes. C’est pourquoi le ministère de la Culture et la Fédération Française de Spéléologie ont signé en 2018 une convention pour développer leurs relations et mettre en commun leur savoir-faire. Ce partenariat a conduit à la création d’un groupe de travail et à la mise en place de formations destinées aux archéologues et aux spéléologues. Ces actions visent à mieux comprendre et partager les bonnes pratiques et les attentes respectives des deux disciplines, notamment en cas de nouvelles découvertes. Elles se donnent pour objectif de construire une relation d’apport mutuel, dans l’intérêt de l’étude, de la connaissance et de la préservation des sites.

La couverture du « Manuel des bonnes pratiques », conçu et édité par les services du Ministère de la Culture.

Où se procurer le « Manuel » ?

Le « Manuel des bonnes pratiques »

La critique est aisée.

Le titre a un aspect moralisateur.

Le public destinataire n’est pas clairement ciblé : c’est parfois presque une formation et des directives destinées aux agents de l’État qui doivent appliquer et faire appliquer les règles ; c’est parfois une série de conseils, assez impératifs, à l’adresse des spéléologues qui découvrent de l’archéologie en grotte ; c’est parfois une présentation d’informations à l’adresse d’un « grand public » curieux.

Le contenu présente des conclusions très affirmées qui ne reflètent pas la richesse des débats et avis divergents qui ont conduit à son élaboration. Mais c’est normal : il s’agit de présenter des « règles » : elles doivent être affirmées.

Même si, sous certains aspects, ce « guide » reflète la déontologie du jour et est donc « daté » ; même s’il reprend parfois des clichés autour du microcosme qui fréquente les grottes.

Il est très utile, car il regroupe et synthétise les différents aspects des politiques conservatoires des grottes ornées.

Des applications réglementaires liberticides ?

Pas vraiment. Mais elles sont parfois presque « border-line ».

La reconnaissance et la place accordée au spéléologue lorsqu’il découvre une grotte est un des motifs de friction. X. Margarit a abordé ce sujet, en présentant les acquis de ces lois dites « Chauvet » et Cussac ».

Mais la liberté de prospection spéléologique est un autre motif de friction.

Si on a bien compris : c’est l’intention du prospecteur qui distingue la prospection spéléologique (libre) de la prospection archéologique (réglementée). Et c’est en premier lieu à l’autorité administrative de juger de l’intention. Voilà une porte ouverte à bien des excès de toutes parts, et à bien des différences de traitement d’un lieu à l’autre et d’une personne à l’autre.

L’inconvénient majeur de la prospection spéléologique, quand elle inclut des désobstructions ce qui est fréquent, est que très souvent elle détruit des gisements d’intérêt archéologique.

En parallèle, le domaine couvert par la prospection archéologique réglementée n’est pas très clair. Ne faudrait-il pas dissocier les prospections archéologiques vulnérantes des autres. On en est presque venu, en particulier dans le domaine de l’art pariétal, à instaurer une interdiction de regarder et de commenter. Le droit de regarder autour de soi pour rechercher des éléments patrimoniaux ne saurait être supprimé.

Tous ces flous génèrent bien des tensions.

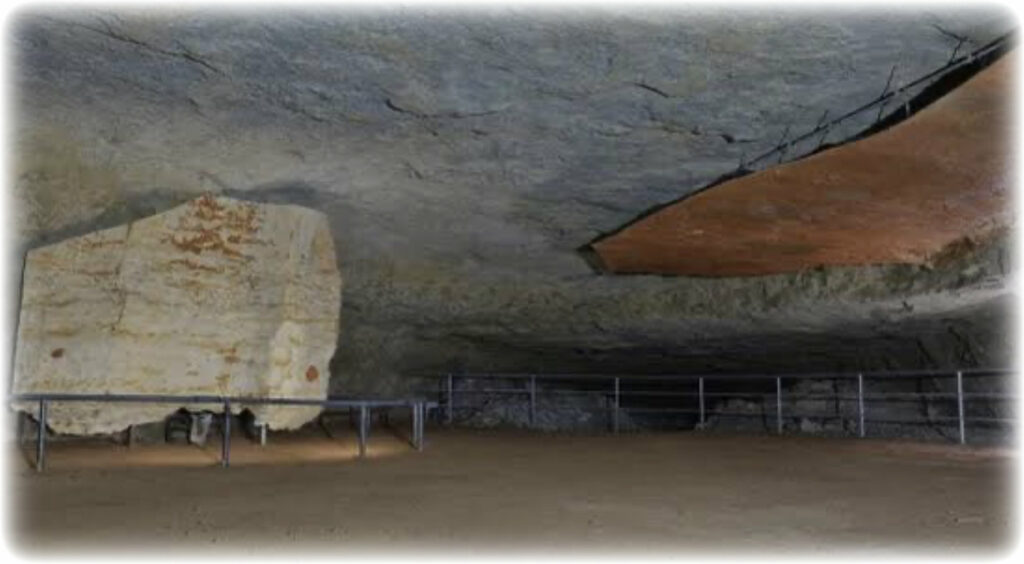

L’ouverture au public de sites paléolithiques originaux : un défi à la croisée de la conservation, de la recherche et de la médiation

Une présentation de Victor Jantes.

Reprise de l’annonce de la conférence.

Le Centre des monuments nationaux a en charge près d’une dizaine de sites paléolithiques en vallée Vézère, presque tous ouverts au public. Il s’agit non seulement d’assurer la conservation de ces sites remarquables (Font de Gaume, Combarelles, Le Poisson ou encore Cap Blanc), mais aussi de favoriser les nouvelles études scientifiques pour la transmission et la diffusion des connaissances auprès du plus grand nombre. L’utilisation de nouveaux outils technologiques pour mieux mesurer et contrôler le climat souterrain ainsi que les progrès énormes réalisés en termes de photogrammétrie et de numérisation permettent d’appréhender ces monuments ainsi que leur environnement immédiat sous un angle nouveau. Préservation, études, médiation et valorisation doivent trouver, en toute cohérence, le parfait équilibre.

V. Jantès nous présente rapidement, mais avec bien des points de détail, les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère, gérés par le CMN (Centre des Monuments Nationaux) qui assure le suivi et la gestion de la plupart des Monuments Historiques qui sont propriété de l’État.

On y apprend par exemple que le cumul de fréquentation annuelle des 9 sites gérés ouverts au public est de l’ordre de 32000 personnes.

Une étude de clientèle aurait aussi pu être intéressante

En particulier pour ces sites à très faible fréquentation. Qui vient les visiter ? Vient-on combler ces journées où « il faut faire quelque chose » ? Vient-on pour cocher une case dans la liste de sites qu’on a « faits » ? Des gens sont-ils venus aux Eyzies spécialement pour voir le site ? Est-ce la promotion locale qui leur a appris l’existence de ces sites, et leur a donné envie de les connaître ?

En plus des grottes des Combarelles, de Font-de-Gaume, et de l’abri du Cap Blanc, le Ministère de la Culture a retenu de proposer au public l’accès aménagé à des sites dont seuls les spécialistes auraient demandé la visite.

Un choix idéologique. Un choix économique de l’État.

Le CMN, et surtout les services de l’État qui sont derrière lui, ont retenu de s’engager dans cette politique de médiation patrimoniale qui consiste à présenter au public des sites qui ne peuvent qu’être financièrement déficitaires.

C’est une politique empirique, lentement mise en place au cours des décennies, mais dont les assises idéologiques restent fragiles et peut-être pas assez débattues.

Dans un même ordre d’idée

Il y a quelques années, le département de la Charente (16) avait ouvert gratuitement au public, en visite guidée, la grotte ornée paléolithique du Placard, après l’avoir aménagée et avoir installé à proximité une petite salle de présentation du site. Bravo. Malheureusement, des risques d’effondrement de la voûte ont imposé au département d’interdire tout accès.

Quand, où, comment, qui et pourquoi si loin sous terre ? Ou l’appropriation préhistorique du milieu souterrain

Une présentation de Jacques Jaubert.

Reprise de l’annonce de la conférence.

La thématique dite de la ‘paléospéléologie’, néologisme proposé par le regretté François Rouzaud dès la fin des années 1970 a permis de formaliser un nouveau champ disciplinaire qui a connu un regain d’intérêt avec les travaux toujours en cours à la grotte de Bruniquel. Donc l’arrivée de Néandertal comme acteur d’une fréquentation du milieu souterrain. Auparavant, le curseur était en effet bloqué à la fréquentation des grottes dites ‘ornées’ du Paléolithique récent.

Après quelques rappels terminologiques et une allusion à l’historique des travaux, nous évoquerons les méthodes d’étude actuellement déployées pour mener de telles études.

Nous proposerons ensuite une revue documentaire des incursions humaines en grottes éloignées de la lumière du jour. Ceci pour la longue période dite du Paléo-Mésolithique, donc depuis les Néandertaliens anciens (175 000 ans) jusqu’à la fin des chasseurs-cueilleurs d’Europe et les Mésolithiques (7 000 ans avant le présent). Outre les Néandertaliens, on y croisera les Aurignaciens de Chauvet, les Gravettiens de Cussac, les Magdaléniens du domaine pyrénéo-cantabrique sans oublier les Mésolithiques de Saint-Marcel. Cette chronique n’éludera pas les périodes inégalement documentées à l’exemple du Solutréen.

Nous conclurons en tirant les fils des interprétations de cette fréquentation hypogé qui échappe au quotidien alimentaire ou technique de ces groupes de chasseurs-cueilleurs puisqu’il s’agit de témoignages sociaux, sépulcraux, spirituels voire mythologiques.

Prises de mesures dans la grotte de Bruniquel

C’est peut-être le titre de la conférence ; c’est plus probablement le nom du conférencier, qui ont fait que cette conférence fut, de loin, la plus suivie de toutes.

De l’exploration spéléologique à la découverte de la grotte Chauvet

Film de Eliette Brunel. 33 mn.

Reprise de l’annonce du film.

Spéléologues passionnés, Éliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire, sensibilisés à l’archéologie et à la préservation de ce milieu souterrain si fragile, partagent depuis les années 70 leurs découvertes avec leurs amis et les scientifiques.

Le dimanche 18 décembre 1994, le trio revisitait une fois encore une petite cavité dans les falaises du Cirque d’Estre situées en Ardèche, sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc.

Dans le film, Éliette convie les spectateurs à vivre l’incroyable découverte de ce fabuleux sanctuaire paléolithique en leur proposant de suivre leur progression dans la grotte ornée lors de leurs premières explorations.

Les images et les séquences vidéo « historiques » révèlent l’immensité des salles et les passages empruntés par les trois inventeurs.

La révélation de ce remarquable trésor archéologique allait bouleverser leur vie.

Ce film dont le scénario élaboré par Eliette avec les images de Jean-Marie et monté en collaboration avec deux amis spéléologues Daniel Chailloux et Véronique Massa Moureu vous fait partager toutes ces merveilles.

Toujours motivés, ils poursuivent encore aujourd’hui leurs campagnes de recherches dans le monde souterrain. En 2001, ils découvrent une nouvelle technique de représentation pariétale qu’ils baptiseront « l’art en creux ».

L’objectif de faire partager l’émotion d’une magnifique découverte est tout à fait louable. L’insérer dans une vie de passions l’est tout autant.

Mais redoutable était le challenge de vouloir amalgamer l’expression de ces émotions, avec des bribes de l’histoire individuelle de 3 personnes, et avec la petite histoire d’une découverte.

Et presque illusoire était la tentative de transférer ces émotions individuelles en émotion collective, de 3 personnes en l’occurrence.

Les survols, et allers-retours appuyés sur les très belles images de J.M. Chauvet, méritent, à eux seuls, de regarder le film.

Plus gênant scientifiquement est la présentation de la découverte « d’Art en creux ». Il ne s’agit pas là d’une expression imagée offerte aux poètes ou philosophes de l’art. Il s’agit, au seul premier degré, de roches qui auraient été sculptées en les creusant. Ce constat n’emporte pas l’adhésion de la communauté scientifique.

Variations climatiques passées et récentes dans la grotte de Villars, Dordogne

Une présentation de Dominique Genty.

Reprise de l’annonce de la conférence.

Les spéléothèmes (stalagmites et planchers stalagmitiques essentiellement utilisés) enregistrent les variations du climat avec une grande précision. Plusieurs stalagmites issues de la grotte de Villars, trouvées brisées naturellement dans le réseau sauvage de la cavité, révèlent l’existence d’événements climatiques passés de grande amplitude au cours des derniers 130000 ans. L’image des variations climatiques retrouvées à Villars est conforme à celle issue des carottes marines et de carottes glaciaires, avec cependant des différences liées au climat local. Équipée depuis plus de trente années avec des capteurs environnementaux (température, CO2, pression atmosphérique, débits sous stalactites) la grotte de Villars révèle des tendances climatiques modernes liées au réchauffement climatique global.

D. Genty nous a parlé de la grotte de Villars en Dordogne, mais aussi beaucoup de la grotte Chauvet.

Le discours demandait parfois de maîtriser les bases du sujet.

Mais on était là à la pointe de la recherche fondamentale appliquée. D. Genty n’est pas à Villars et à Chauvet uniquement pour appliquer une méthode d’analyse. Il est là pour construire cette méthode.

L’étude des stalagmites, et des composants chimiques et isotopiques piégés lors de la formation des fines couches qui se succèdent, permet de retrouver les climats d’antan, leurs brusques variations.

Pour identifier les paléoclimats, l’étude des stalagmites remplacera-t-elle l’étude des carottes glaciaires et des carottes sous-marines ?

———-

Non. Mais les stalagmites sont un support d’analyse qui vient en complément des carottes glaciaires et sous-marines.

– Ses avantages :

– La stalagmite contient des données de proximité, pouvant informer d’événements climatiques locaux.

– Une faiblesse principale est due au manque de régularité dans la formation des stalagmites. Il y a souvent des arrêts brusques dans leur formation, parfois définitifs. Leur formation peut être dense et régulière lors des phases tempérées et humides. Elle est plus rare lors des phases de temps plus sec, voire presque absente en périodes glaciaires ou simplement lors de la présence de pergélisols (sous-sols gelés en permanence).

Une exposition

4 ou 5 petits panneaux d’exposition nous attendaient à l’entrée de la salle des conférences. Ils présentaient la conférence de D. Genty à partir d’images extraites d’une récente publication.

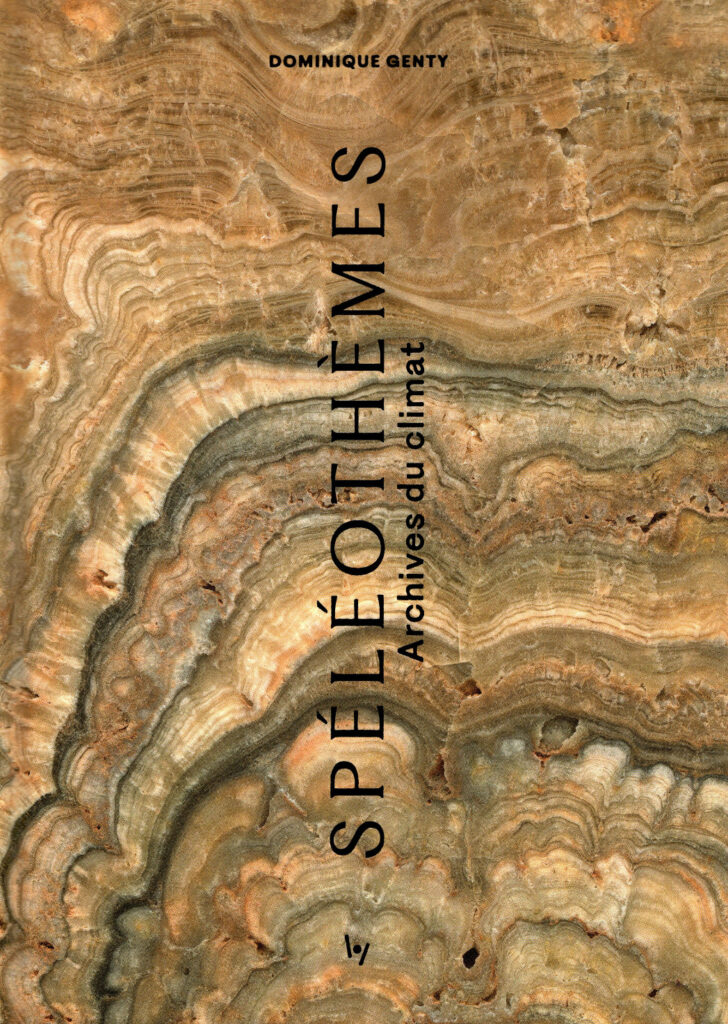

Une publication exceptionnelle

Présentation et avis

X :

« Ici, point de métaphysique de la nature, point de mythologie ou d’ethnologie : la lecture est rationnelle, scientifique, objective, géochimique, climatique, astronomique. Mais comment ne pas être sensible à la diversité des structures produites par les agencements des cristaux de calcite translucides, d’aragonite bleue teintée par le cuivre, aux conditions des lamines de croissance variant avec les climats, aux mille nuances brunes, oranges associées à la matière organique piégée ? L’esthétique est ici indissociable du message scientifique. »

Richard Maire :

« Cet ouvrage très original constitue un regard croisé sur l’art et la science, deux disciplines indispensables pour mieux comprendre le monde que nous habitons. »

Sciences & Vie :

« Une formidable fenêtre calcaire sur le passé. »

Beaux-Arts Magazine :

« Cristaux de calcite, aragonites teintées… aussi stupéfiants de beauté que fondamentaux pour la connaissance de la préhistoire et de l’évolution du climat, les spéléothèmes sont plus connus sous le nom de stalactites et stalagmites. Plongée dans leurs grottes et univers secrets, avec un livre d’art autant que de sciences. »

Compétence Photo :

« Écrit tant pour les yeux que pour l’esprit, cet inestimable document constitue le fruit du travail de Dominique Genty (…). On finit par se surprendre de s’émouvoir devant un tel sujet consacré à ce qui fait notre Histoire, ces archives du climat. Irrésistiblement enthousiasmant. »

X :

« Ce livre, conçu à la fois comme un livre d’art et un ouvrage scientifique, propose plusieurs niveaux de lecture, complémentaires les uns des autres. Différentes parties ont ainsi été agencées pour permettre au lecteur d’adopter une approche scientifique progressive, suivant des niveaux de détail plus ou moins poussés. »

Une couverture cartonnée rigide.

200 pages avec :

– Deux cahiers de photographies sur papier glacé.

– Un cahier scientifique sur papier plus cartonné.

– Un travail d’éditeur de grande qualité.

———————–

Et une introduction d’un prix Nobel (excusez du peu !)

Editions Hartpon – ISBN – 979-10-95208-32-7

Cet ouvrage est une conjonction de photographies de haute qualité esthétique, voire presque émotionnelle, et de découverte scientifique tant en termes de théories que de méthodes et que de résultats.

Il inclut un gros cahier central de magnifiques photographies, lumières et formes minérales sur fond noir, qui donnent envie de les découper pour les encadrer sur les murs, presque d’en faire une exposition privée.

Et ces photos sont celles des échantillons qui ont servi aux études et analyses : observés, incisés, réduits en poudre, pour élaborer le connaissance de ces climats anciens, préhistoriques … mais aussi identifier les anciennes éruptions volcaniques ou les récents impacts radioactifs de notre ère atomique.

Absolument exceptionnel :

L’objet de l’œuvre artistique est l’échantillon qui a servi à l’analyse, à l’étude scientifique.

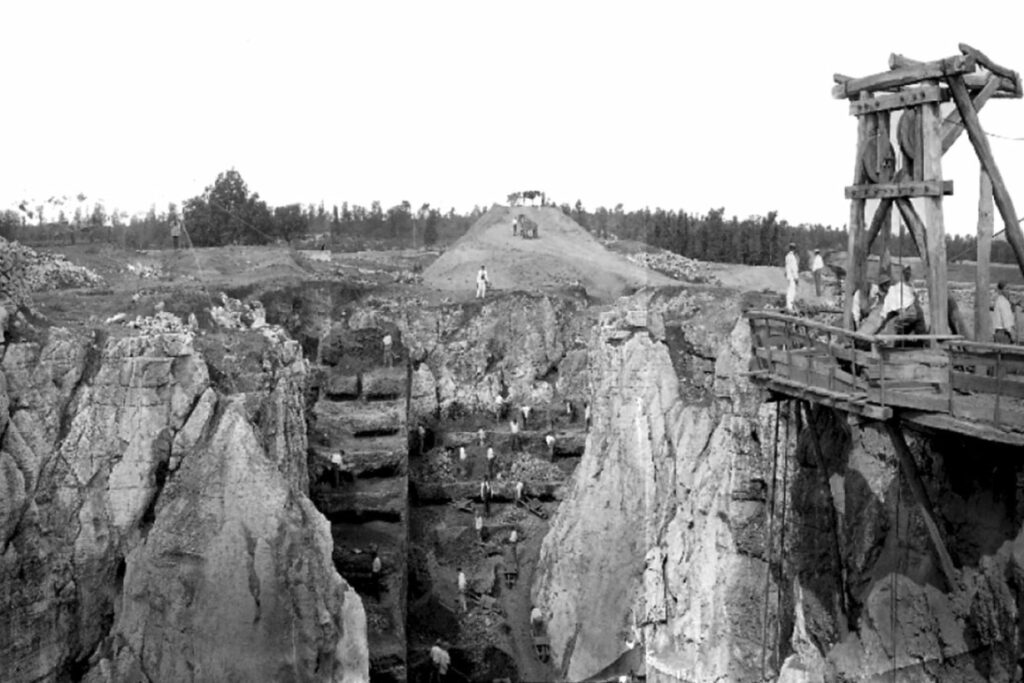

Les phosphatières du Quercy, une odyssée industrielle, scientifique et touristique

Une présentation de Thierry Pélissié.

Reprise de l’annonce de la conférence.

Au sud des Causses du Quercy, les phosphatières constituent un ensemble karstique particulier. Anciennes grottes tropicales comblées de phosphate entre 50 et 20 millions d’années avant notre ère, elles ont fait l’objet d’une exploitation intense au XIXème siècle. Dans le contexte d’une ruée européenne vers ce précieux engrais, une partie du phosphate provenait d’ossements fossiles irrémédiablement broyés. Fort heureusement l’âge d’or industriel fut très bref et les gisements paléontologiques partiellement épargnés. Des millions de fossiles, très diversifiés, parfaitement conservés, parfois même à l’état de momies naturelles, s’y succèdent sur 30 millions d’années. Un ensemble unique au monde, à la base de la labellisation Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy, qui livre encore chaque année gisements et fossiles inédits. Les scientifiques y décryptent les interactions complexes entre biodiversité, changement climatique et espèces invasives. En sus de leur immense intérêt patrimonial, ces cavités forment aujourd’hui un monde étrange, oasis de fraîcheur à la lisière entre lumière et monde souterrain. On peut les découvrir aux phosphatières du Cloup d’Aural à Bach (Lot).

Que d’ouvriers qui , surtout dans le sud du Lot et dans le nord-est du Tarn-et-Garonne, ont entièrement vidé de leurs sédiments d’immenses réseaux karstiques.

Bien évidemment, on est bien loin de la Préhistoire

Sujet bien trop ancien avec ces remplissages de grottes contenant des restes d’animaux de l’ère tertiaire.

Sujet bien trop récent avec la courte et passionnante épopée industrielle des 19è et 20è siècles.

Mais c’était très bien construit. On avait par moments le sentiment de regarder un film, avec la voix « off » de T. Pélissié commentant les images, un peu comme du temps du cinéma muet.

Les phosphatières du Cloup d’Aural (Lot) sont ouvertes au public

La grotte de Rouffignac : Entre connaissances acquises, découvertes récentes et accueil du public

Une présentation de Morgane Dachary.

Reprise de l’annonce de la conférence.

La grotte de Rouffignac, longtemps connue comme grotte de Miremont, est une des cavités périgordines les plus anciennement évoquées dans la littérature. Fréquentée de tout temps, décrite dès le XVI° siècle, cartographiée au XVIII°, son intérêt archéologique n’a pourtant été définitivement reconnu qu’en 1956. Depuis sept décennies, elle fait l’objet de nombreuses recherches grâce auxquelles nous disposons aujourd’hui d’une bonne connaissance du site.

Pour autant, si la dimension spéléologique ne garde probablement plus de secret majeur, cette grande caverne offre encore un potentiel en termes de recherches archéologiques. Nous mettrons l’accent sur deux types de travaux récents : la découverte et l’étude de nouvelles figurations pariétales paléolithiques et la mise en évidence de l’exploitation des silex du calcaire encaissant comme matière première au Mésolithique.

Ouverte à la visite depuis 1959, la grotte de Rouffignac reçoit environ 60 000 visiteurs annuels, attirés à la fois par la découverte du milieu souterrain et par celle d’un art paléolithique spectaculaire. L’année 2025 marque un tournant dans l’organisation de la visite guidée, qui intègre désormais la présentation de deux fac-similés de secteurs ornés jamais aménagés, parce que trop difficiles d’accès et trop fragiles. Nous consacrerons un troisième focus à la réalisation de ce projet.

L’intervention de M. Dachary respectait strictement le fil de l’annonce qui en avait été faite : 3 points d’actualités.

1er point

Récentes découvertes d’art pariétal magdalénien

Oh ! … pas de grandes œuvres artistiques. Mais des figures animales gravées, et un peu de pigment, dans des galeries connues et déjà beaucoup explorées. Sans cesse, même les grottes ornées plusieurs fois étudiées ont de nouvelles choses à montrer à de nouveaux yeux ou quand on sait générer de nouveaux angles de regard.

2ème point

Des carrières mésolithiques de silex

Résumé par les auteurs de la publication de l’étude : « La fouille d’un secteur restreint d’une galerie profonde de la grotte de Rouffignac documente une exploitation des nodules de silex directement accessibles sur les parois, le plafond et dans le remplissage argileux de la cavité. L’étude technologique des vestiges lithiques ainsi que les remontages permettent de reconstituer les comportements des Hommes. La série, très homogène, témoigne du test, du dégrossissage et parfois du débitage sur place des nodules. Aucun des supports produits n’est retouché, aucun percuteur n’a été retrouvé et aucun vestige ne documente une autre activité que la taille. Cependant, les caractéristiques techniques des vestiges et une datation radiocarbone obtenue sur charbon de bois conduisent à associer le locus étudié aux niveaux mésolithiques mis au jour sous le porche d’entrée. En outre, un examen rapide du sol de certaines galeries révèle que le locus étudié est l’illustration d’un comportement récurrent dont la grotte a conservé le témoignage. »

3ème point

Nouveaux fac-similés offerts au public

M Dachary a signalé la réalisation de fac-similés de 2 panneaux ornés de la grotte. Ce sont deux ensembles qui ne sont pas ouverts au public et ne le seront certainement jamais, entre autres pour des raisons de difficulté d’accès.

Les copies des deux panneaux ornés sont installées près de l’entrée de la grotte, dans une zone d’obscurité totale. Ils sont présentés au public par les guides, en fin de visite, quand les visiteurs sont encore imprégnés de la grotte.

Petite histoire des fac-similés en grotte

Dans la grotte de Bédeilhac (Ariège), au début des année 1970, R. Gailli, gestionnaire du site, réalisait une copie d’un bison magdalénien modelé en bas-relief sur l’argile du sol d’une galerie inaccessible au public. Il exposait au public ce fac-similé dans un espace dédié situé au fond de la grotte.

Sans bruit, il inaugurait une série qui se poursuit donc aujourd’hui dans la grotte de Rouffignac (Dordogne).

La copie des mammouths du Salon Rouge.

Pister les Préhistoriques dans la grotte d’Aldène…

Une présentation de Philippe Galant.

Reprise de l’annonce de la conférence.

Située sur le versant méridional de la Montagne Noire, avec ses 13 km de galeries, la grotte d’Aldène constitue le plus grand réseau spéléologique du Minervois. L’histoire de cette caverne est riche d’un passé multimillénaire.

Depuis les faunes du Pléistocène, jusqu’aux longs parcours souterrains des groupes préhistoriques, la grotte est ponctuée de nombreux vestiges, aussi rares qu’extraordinaires. Parmi ceux-là, les impacts de torches associés aux empreintes de pas humains d’il y a 8.000 ans constituent des traces exceptionnelles qui racontent une histoire que les archéologues essaient de déchiffrer à grand renfort de technologies modernes.

Mais une autre aventure est survenue : et si des populations contemporaines arrivaient aussi à faire parler ces traces avec une autre approche plus sensorielle ? La confrontation directe sur le site, entre chercheurs européens et pisteurs namibiens, raconte une nouvelle histoire spéléologique, constituant une nouvelle aventure humaine qui vient se rajouter à la longue histoire de l’Aldène …

Après un survol de l’histoire de la grotte d’Aldène (Hérault), P. Galant, d’une voix forte, incisive, nous a emmenés accompagner une famille mésolithique dans un voyage souterrain.

30 mètres d’une piste d’empreintes vivantes, associées à des charbons de bois, au sol ou sur les parois, dont l’étude participe à raconter l’histoire, l’aventure souterraine vécue il y a environ 9000 ans.

Mais surtout une présentation chaude, humaine, de cette vingtaine de personnes, à majorité d’enfants, de cette sorte de « famille » (l’expression est de P. Galant). Comment ils explorent, comment ils marchent vers le fond, et courent presque au retour. Comment toutes ces empreintes de gestes et vestiges de charbons de bois permettent de lire cette histoire. Un travail d’archéologue, collant aux témoignages, et ne digressant pas sur les : « que faisaient-ils là ? ».

Empreintes de la grotte d’Aldène. On note la superposition d’empreintes disposées en sens contraires, le retour (vers le haut) succédant à l’aller (vers le bas).

Quand on connaît P. Galant, sa rigueur parfois cassante, sa volonté de coller aux faits, on s’est trouvés étonnés de voir comment, à sa propre surprise, il a positivement intégré dans son travail la participation de « pisteurs » bushman venus donner leur lecture, expérimentée mais empirique, des ensembles d’empreintes.

Les deux pisteurs « bushman » namibiens, ici à la grotte de Niaux (Ariège).

En finir avec les « mouchages » de torches ?

P. Galant s’est clairement exprimé contre l’usage de ce terme de « mouchage ».

Le terme moucher, qui concernait les chandelles et par extension les torches paléolithiques, n’est plus utilisé, en France.

Au 19ème siècle, il avait un double sens :

– Moucher c’est couper ou effiler l’extrémité de la mèche pour qu’elle produise plus de lumière. C’est ce sens qui est porté par les préhistoriens avec le terme de mouchage.

– Moucher c’est écraser l’extrémité de la mèche pour éteindre la chandelle. Ce sens a perduré un peu au 20ème siècle. C’est ce sens auquel référait P. Galant quand il nous a dit : « ils ne se sont pas volontairement mis dans le noir ».

On a deux types d’impacts de torche sur les parois de nos grottes ornées :

– Les impacts involontaires. Ce sont de loin les plus nombreux. Ils résultent de dépôts de torches ou de chocs lors de la progression. C’est leur étude qui a aidé P. Galant à conter l’expédition mésolithique.

– Les impacts volontaires. On trouve des « balisages », et des traits certainement porteurs de sens ; mais ils sont le produit d’une baguette carbonisée ou d’un seul brandon. Y a-t-il aussi des impacts de mouchages ? Peut-être, dans certaines grottes ; mais ils restent à caractériser.

Alors :

– Parce que ce terme de mouchage a deux sens presque opposés.

– Parce que, un siècle durant, ce terme a été utilisé improprement et sans précision.

Oui : Il faut mettre un terme à l’usage de ce terme.

Mais il faut continuer à rechercher de possibles ravivages de torche par frottement.

Modèle expérimental de torche à brandons multiples en genévrier, réalisé par P. Galant. Cette torche est compatible avec les impacts laissés dans la grotte d’Aldène. On note que ce système, à « mèche externe », permet d’y associer un carburant interne complémentaire (graisse, … ?). On note aussi que ce système peut parfois demander un ravivage de la paroi externe des brandons périphériques.

Rédaction Y. Le Guillou.

Rédaction Y. Le Guillou

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement

indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses

élus, et la direction du centre du Pech Merle de leur soutien sans

faille.